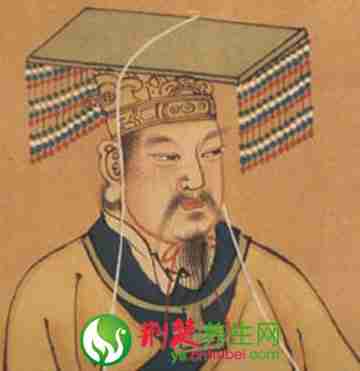

徐灵胎——万卷古今销永夜

徐灵胎,清代著名医学家。徐氏学医,既无家传,更无师承,全凭读书自学。其在《医学源流论》自序中说“余少时颇有志于穷经,而骨肉数人疾病连年,死亡略尽。于是博览方书,寝食俱废,如是数年……”,《慎疾刍言》序中又云“五十年中,批阅之书约千余卷,泛览之书约万余卷,每过几时,必悔从前疏漏,盖学以年进也……”徐氏读书,诚乃多矣。观其读书之法,又有批阅与泛览之别。事实上,徐灵胎的医学造诣也相当高深,其著作中的许多观点都让今人为之叹服,如“用药如用兵论”,“医非人人可学论”等等。而他的临床经验也相当丰富,曾两次应诏进京诊疾,名噪一时。毫无疑问,徐氏的这些成就与他的博览群书是分不开的。

王清任——绝知此事要躬行

王清任是独具魅力的中医学实践家。说他有魅力,是因为他具有大胆怀疑,勇于探索的精神。孟子说“尽信书不如无书”,王氏学医亦然,他并不拘于前人之说。为弄清人体脏腑结构,他不但亲临刑场和义冢观察尸体,而且还解剖鸡鸭牛马等动物并与人体内脏进行对照,画了20多幅脏腑图。他重视瘀血致病,创制了一系列活血化瘀方。正是凭着这种实证精神,他写出了《医林改错》这一奇书。是书虽薄,却是王氏亲眼所见,亲治其症,屡验方法的真实记载。比起那些抄书公们人云亦云的等身巨著,这本小书便显得无上珍贵了。至于道听途说者的耳食之学,更是不值一提了。

胡希恕——他山之石可攻玉

胡希恕,著名经方家。刘渡舟先生赞誉他为“经方学派的大师”,日本汉方界称他为“中国有独特理论体系的著名的《伤寒论》研究者,经方家。”胡氏是如何学医的?从《经方传真》的刘序中可窥一斑。序中说“所阅之书既多,则反滋困惑而茫然不解。……后得《皇汉医学》,对汤本求真氏之论,则大相赞赏而有相见恨晚之情,于是朝夕研读,竟豁然开悟,而临床疗效从此则大为提高。”由此可见,在胡氏学医的过程中,《皇汉医学》起了重要的启蒙作用。该书是日本人汤本求真所著。汤本原为西医出身,因女儿患痢西医无奈而殁,遂发奋研究中医。胡氏的经历说明日本汉方也有许多东西值得我们借鉴,毕竟彼此看问题的角度不同。“科学无国界,治病看疗效”,对此,我们不该存门户之见。

岳美中——抱涩守拙忌滑巧

岳美中,现代名老中医。岳氏学医,同徐灵胎一样,也是中年入道自学成才。岳氏读书,强调宁涩勿滑,具体表现在对经典著作要读熟嚼透消化。在弄清总的背景的前提下,一字字一句句地细抠,不论字音字义词义都要设法弄明白,不可顺口读过不了了之。更不能用望文生义的办法或拿今天意思生搬硬套。岳氏认为,这样读书看似涩滞难前,但日积月累却是似慢实快。不求快,但求实,一代宗师肺腑心得,值得我辈永远铭记。 医虽小道,能救殃疴;上以疗君亲之疾,下以拯贫贱之厄。穷通至理,出入神明。批毫微而见端倪,体天机而运刀圭。工巧神圣,妙意绵连。仁者尽其仁,智者虑其智。小人得之,求之以利,君子得之,务之以心。是入世法,济危难于倾刻;是出世法,坐杏外之真禅。

通过这些例子我们可以看出,名医之所以为名医,关键在于他们能看到别人的长处和优点,并虚心求教,从而不断提高医技,最终成为名医。

别让便秘破坏美丽大计

别让便秘破坏美丽大计 鱼味蛋饼

鱼味蛋饼 警惕新妈妈最容易犯的

警惕新妈妈最容易犯的 出生月份能否决定寿命

出生月份能否决定寿命 美味安胎食 送给深爱

美味安胎食 送给深爱 通草猪蹄芸豆汤

通草猪蹄芸豆汤 21种会致流产,让宝宝变

21种会致流产,让宝宝变 三式瑜伽助准妈顺利分

三式瑜伽助准妈顺利分 小米鲜虾疙瘩汤

小米鲜虾疙瘩汤 葱爆羊肉片

葱爆羊肉片 瓜子酥的做法

瓜子酥的做法 糯米香酥条

糯米香酥条 芋头扣肉的做法

芋头扣肉的做法 北京小吃--驴打滚

北京小吃--驴打滚 芸豆冬笋焖仔排

芸豆冬笋焖仔排 三丝拌银针粉

三丝拌银针粉

常吃20种食物 美女变成大妈

常吃20种食物 美女变成大妈 8招帮你甩掉最后十斤肥肉

8招帮你甩掉最后十斤肥肉 石榴才真正是女人的红宝石

石榴才真正是女人的红宝石 10个健康杀手最伤女人

10个健康杀手最伤女人

干豆角烧肉

干豆角烧肉 蓝莓土豆泥

蓝莓土豆泥 毛氏红烧肉

毛氏红烧肉 酸辣萝卜脆

酸辣萝卜脆